電子制御工学科の新カリキュラム

Written by TANAKA on January 25, 2018.

お知らせ

四方山話

2017年度に入学した現1年生から、電子制御工学科は新しいカリキュラムになったのをご存知でしょうか?この記事では、その新カリキュラムについて『今後、新居浜高専を受けてみようかな』と思っている中学生向けに少しお話したいと思います。

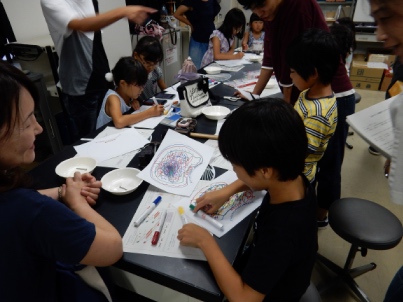

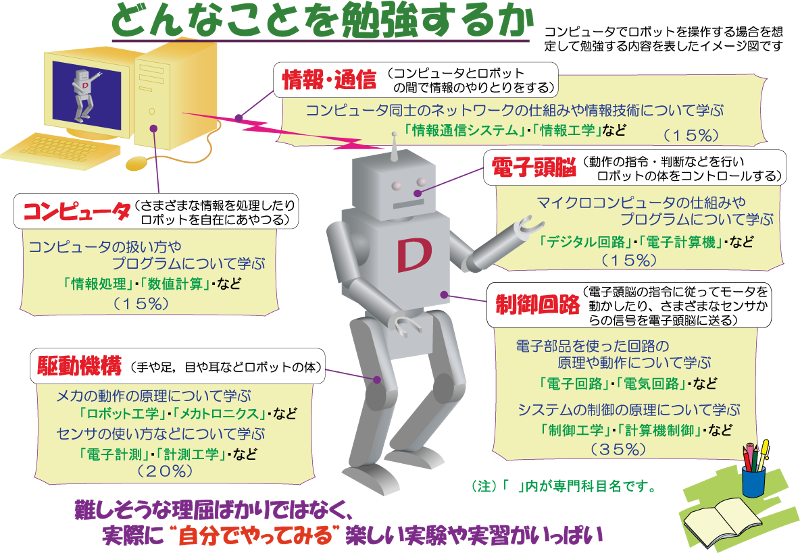

学科紹介の「どんなことを学ぶか」でも紹介していますが、電子制御工学科で学ぶことは本当に多岐にわたります。電気・電子の基礎(中学生の皆さんはオームの法則とか自由電子、右ねじの法則とかのキーワードでおなじみかと思います)から制御、情報(体験学習でゲームを作ったりもしましたね)のことまで幅広いです。しかも深いです。これらに限らず、機械的なことも学びますし、CPU(スマホの頭脳)やメモリなどに使われている半導体の仕組みを知るために化学的なことも学びます。

実は、(見方を変えると)全てロボットと関係している科目なんです。

(学科紹介から引用)

『(電子制御工学科の)全ての道はロボットに通ず』と言えるほど、ロボットを作ったり動かしたりするために必要な授業が揃っています。でも、5年間を通してこれらを学んでいくわけですから、全体が見えてくるのは(言いかえれば、ロボットを作ったり動かしたりすることができる気がするのが)一番最後、卒業の時になるかもしれません。

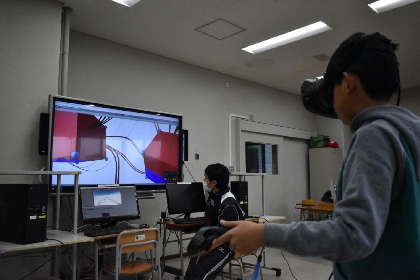

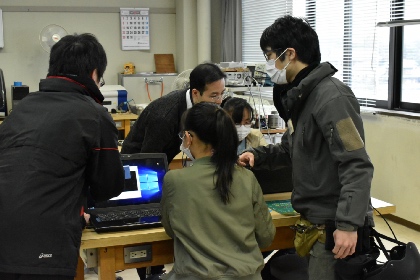

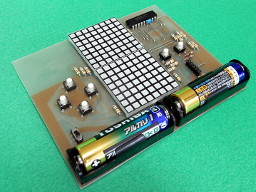

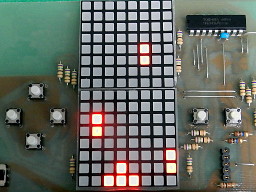

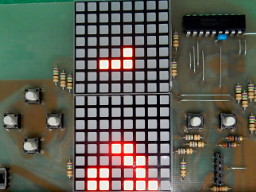

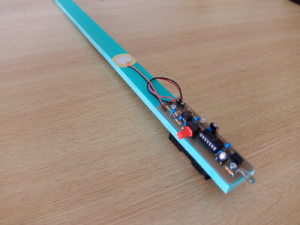

そこで、新カリキュラムでは、2年生から3年生を通して「ロボット工学」(2年生はロボット工学基礎)という科目を開講します。旧カリキュラムでは5年生の終わりの半年だけ開講していた科目なのですが、2017年度から2年生から開講する科目として生まれ変わりました。電子制御工学科のすべての科目がロボットにつながるならば、先にロボット工学を勉強すれば「電子制御が何か」をざっと見渡せるはず、ということで、電子制御工学科で勉強することを広く浅く、そしてロボットならではの技術までを2年間かけて学びます。

そもそも高専の5年生は世間で言うところの大学2年生。大学2年生でロボット工学を学んでいる人は(一般的な工学部だと)少ないかもしれません。それを高校2年生・3年生の頃から学べると言うのは魅力的ですよね。

電子制御工学科ではこうした魅力的な授業を用意して、皆さんの入学をお待ちしています。